.png?width=1000&name=%E3%80%905%E8%A8%98%E4%BA%8B%E7%9B%AE%E3%80%91%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%95%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%A0%E6%A7%98(%E8%A8%98%E4%BA%8B%E5%86%85%E6%8C%BF%E5%85%A5%E7%94%A8).png)

手間と時間をかけて採用活動を行っているのに「求人募集をしても応募者が来ない」という声を以前にも増して聞くようになりました。

転職活動の多様化により、転職者の動向は年々変わってきています。また、人手不足も年々深刻化しており、今後はさらに加速していくことでしょう。

企業の採用競争が一層激化し、応募者がさらに集まりにくくなることが予想されます。

今回の記事では、テンプスタッフフォーラムPR大使である石那田 睦 (いしなだ ちか)が、

・応募者が集まらない理由

・採用における未来予測データ

について調査し、未来予測を踏まえた上で今取るべき採用手法について、動画とレポートでそれぞれまとめています。

以下の動画では、約3分で「現状の採用課題と未来への取り組み」についてご紹介します。ざっくり概要を知りたい方はまず、動画をご覧ください!

そしてここからはレポートとして、求人募集をしても応募者が集まらない理由、転職者の現状と未来予測、テンプスタッフフォーラムの事例などについて、わかりやすく解説します。

|

PR大使の石那田 睦 (いしなだ ちか)です! |

応募が集まらないのはなぜ?

まずは最近、特によく聞くようになった「応募が集まらない」という声。

その理由から考えてみましょう。

応募が集まらない理由として、以下の4点が考えられます。

- 採用予算と人材リソースが限られている

- 大手の採用に埋もれている

- 募集要項で企業の魅力が伝わっていない

- 求人媒体の効果を最大限活かしきれていない

採用予算と人材リソースが限られている

多くの企業は、限られた採用予算と採用担当者のみで採用活動を行っています。そのため、求職者の目に留まりやすい求人広告枠の確保や、複数の求人媒体の活用、人材紹介会社の利用といった効果的な採用手法を十分に活用できません。

また、採用担当者の時間や労力も限られており、求職者への細やかな対応や魅力的な求人原稿の作成も困難なため、結果として応募者の獲得が難しくなっています。

大手の採用に埋もれてしまう

大手企業と中小企業がほとんど同じ条件で求人広告を掲載していた場合、求職者の目に留まるのは大手企業です。これは、求職者が知名度や安定性、キャリアアップなどの将来性を重視する傾向があるためです。どんなに素晴らしい会社でも、中小企業は大手企業と比較すると認知度の面で不利となり、求人広告に埋もれてしまう可能性があります。

募集要項で企業の魅力が伝わっていない

求人媒体で企業の魅力を効果的に伝えることは、容易ではありません。

その理由として、主に2つの要因が挙げられます。

1つは、競合他社との比較です。他社の募集要項と比較されるため、自社の強みを相対的に示す必要がありますが、その情報収集には労力がかかります。

もう1つは、自社の魅力を客観的に把握することです。日常的すぎて気づきにくい特徴が、実は求職者にとって大きな魅力となっていることも少なくありません。

これらの理由から、自社だけで魅力的な募集要項を作成することは難しい作業となっています。

求人媒体の効果を最大限活かしきれていない

求人媒体は多種多様で、それぞれに特色があります。業界特化型、地域密着型、若手向けなど、ターゲットに応じて効果的な媒体が異なるためです。しかし多くの企業さまは、日々の採用活動で手一杯のため、新しい媒体の検討や効果検証までなかなか手が回らないのが実情ではないでしょうか。

自社にとって最適な求人媒体を見極めるには、複数の媒体での出稿実績を比較する必要がありますが、時間とコストの両面で大きな負担となってしまいます。そのため、よく知られた媒体や過去に試した媒体のみでの採用活動を余儀なくされているのです。

人手不足調査から予測する未来:採用は先手必勝の時代へ

ここでは、人手不足に関する調査データから、採用の実態、採用の未来までを予測してみます。

|

人手不足はどのくらい深刻なのでしょうか。未来を予測することで取り組むべき対策が見えてくるかもしれません。 |

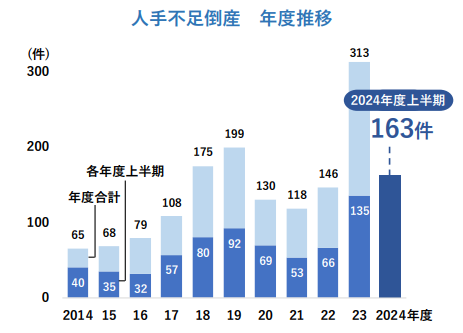

人手不足倒産の推移

下図は過去10年間の人手不足倒産の推移です。2023年から一気に増加し、2024年度は上半期だけで163件と過去最高を更新しました。少子高齢化により人手はさらに減少するため、人手不足倒産は今後さらに増加すると予測されます。

人口動態から見る人手不足

「少子高齢化が進行している」のはおそらく共通認識だと思いますが、実際にどのぐらい労働人口が減少するのか?というイメージまで持っている方は少ないのではないでしょうか?

下図は、リクルートワークス研究所が推計している15歳以上の人口推移グラフです。2020年から2040年までの20年間で、15~64歳の人口は約1,200万人、20.3%減少すると予測されています。

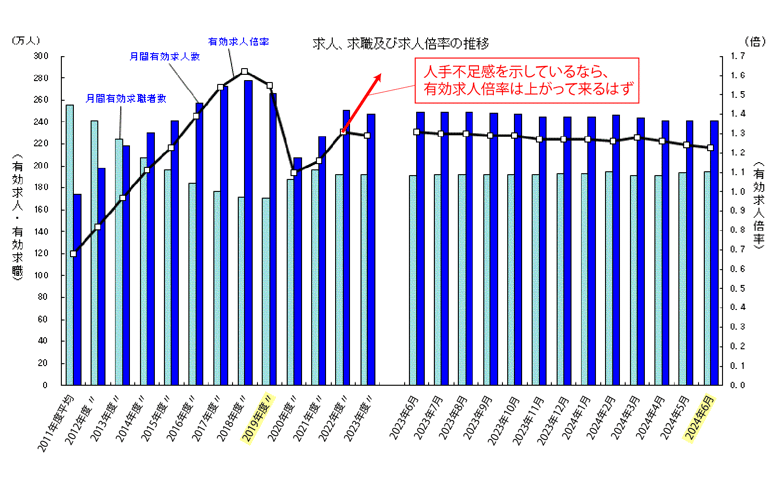

厚生労働省が発表した有効求人倍率(2011年~2024年6月)を見ると、興味深い傾向が見られます。令和6年(2024年)6月の有効求人倍率は約1.2倍で、コロナ禍前の平成30年(2019年)の約1.6倍から低下しています。人手不足で倒産件数が過去最多であるなら、有効求人倍率もコロナ禍前より高くなるはずですが、実際は低下しているのです。

出典:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和6年6月分)について」より一部改変

この状況が生まれている理由は、有効求人倍率の算出方法にあります。有効求人倍率は「ハローワークの有効求人数÷有効求職者数」で計算されているため、ハローワーク以外の採用活動が反映されていないのです。

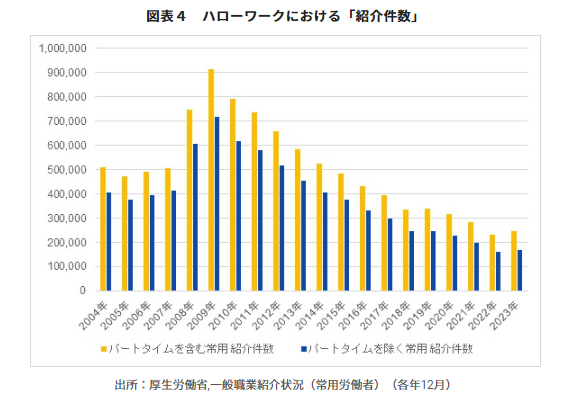

企業の採用活動は民間の求人サイトや人材紹介会社など、多様な採用手法へと広がっています。次のグラフ「ハローワークにおける紹介件数」からも分かるように、ハローワーク経由での就業者数は大幅に減少しています。つまりハローワークの利用率低下により、ハローワークの有効求人数より計算される有効求人倍率だけでは、労働市場の実態を正確に捉えることができなくなっているのです。

出典:リクルートワークス研究所「人手が不足するなか、なぜハローワークの紹介件数は減少を続けるのか 古屋星斗」

|

なるほど! 有効求人倍率の数字だけでは、実際の人手不足の深刻さが見えてこないんですね。 |

人手不足感の推移から見る採用の実態

有効求人倍率に変わり、最近では「人手不足感」のほうが実態を表しているのではないか、といわれています。人手不足感とは、「従業員の過不足状況について『不足』と感じている企業の割合」です。厚生労働省も人手不足の説明に有効求人倍率ではなく「人手不足感」を用いています。

2020年にはコロナの影響で一時的に鈍化した人手不足感ですが、経済の回復とともに上昇し、2024年はコロナ禍前とほぼ同じ水準です。正社員については企業の半数が人手不足を感じているという状況です。

1人当たりの採用コストの推移

近年の人手不足感を受けて、1人あたりの採用コストは年々上昇を続けています。就職みらい研究所「就職白書2020」の調査によると、2018年度から2019年度にかけて、新卒採用が93.6万円、中途採用が103.3万円と、いずれも約20万円の上昇となっています。

.png?height=396&name=1%E4%BA%BA%E3%81%82%E3%81%9F%E3%82%8A%E3%81%AE%E6%8E%A1%E7%94%A8%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%88(%E5%8D%98%E4%BD%8D%E4%B8%87%E5%86%86).png)

出典:就職みらい研究所「就職白書2020」11Pをもとに作成

「今日が人生で一番若い」という言葉があるように、労働人口が減少を続ける今、採用コストは「今が最も安い」という認識が重要です。

2040年予測から見る採用の未来

リクルートワークス研究所の職種別労働需要シミュレーションによると、2024年時点で有効求人倍率0.32の事務職や、0.61倍の専門技術職のように人手不足ではない職種でさえ、2040年には156.6万人の供給不足になると予測されています。

(※有効求人倍率はハローワーク情報サイト~ハロワのいろは~職業別有効求人倍率より抜粋)

|

この先、すぐに労働人口が増えることは期待できそうにありません。さらに人手不足が深刻化することを想定し、早めに対策を練る必要がありそうです。 |

コストをかけずにできる採用とコストをかけるべき採用

ここまでのデータが示すように、今後20年で労働人口は大幅に減少し、採用環境はさらに厳しさを増していくと予想されます。採用にコストをかけることに抵抗をお持ちの企業さまも多いかと思います。特に、これまでハローワークを中心に採用活動を行ってこられた企業さまにとっては、大きな転換点となるかもしれません。

採用手法の選択は、企業の状況や採用の緊急度によって最適な方法が変わってきます。本項では、コストを抑えて実施できる採用手法と、重点的に投資すべき採用手法をご紹介します。それぞれの特徴を理解し、自社の状況や優先度に応じて、最適な手法を選択してください。

|

今すぐに実施できる施策もありますので、参考にしてくださいね! |

コストをかけずにできる3つの採用方法

まずは比較的コストをかけずに実施できる採用方法についてご紹介します。これらの手法は、じっくりと時間をかけて採用基盤を築きたい場合や、自社の魅力を継続的に発信しながら採用の質を高めていきたい場合に特に効果を発揮します。

■リファラル採用

リファラル採用とは、社員の紹介を通じて行われる採用方法のことです。コストを最小限に抑えることができ、入社後の定着率も高いのが特徴です。ただし、必要なスキルと適性が完全には一致しない可能性があり、その場合は教育コストが発生します。また、求職者数をコントロールすることが難しいため、緊急の人材確保には不向きです。

■SNSリクルーティング

自社の魅力をSNSで継続的に発信し、採用につなげる方法です。中長期的な視点では採用コストの削減が可能ですが、魅力的なコンテンツ発信の継続性やセンスが求められます。

■自社採用サイトの活用

自社サイトに採用ページを構築し、詳細な企業情報や求人情報を発信する方法です。自由度が高く、企業の魅力を存分に伝えられる一方で、サイト構築のリソースが必要です。また、アクセスを集めるためには採用ページへの誘導施策が重要となります。

緊急度に応じてコストをかけるべき採用方法

先ほどご紹介した採用手法は、時間をかけることで効果を発揮する一方、即戦力の確保には適していません。採用にコストをかけるべきかどうか、判断材料は「緊急性」です。急な休職や退職、事業の急成長など、人材を早期に確保する必要がある場合は、より即効性の高い手法への投資を検討すべきでしょう。

採用の緊急度が高い場合は、以下の3つの手法をおすすめします。

■人材紹介

人材紹介サービスとは、企業のニーズに合わせて、転職エージェントが厳選した候補者を紹介する採用方法です。専門のコンサルタントが企業の要件を深く理解し、スキルや経験が合致した人材とのマッチングを行います。費用は採用が決定した際の成功報酬型で、年収の一定割合が紹介手数料として発生しますが、採用前に費用はかかりません。

| 採用の手間とコストを軽減!3分でわかる「人材紹介」▶ |

■紹介予定派遣

紹介予定派遣サービスとは、一定期間の派遣就業を経て、直接雇用への切り替えを判断できる採用方法です。派遣期間中に企業と求職者の双方が、業務内容や職場環境、適正を実際に確認できるため、ミスマッチを防ぎやすいのが特徴です。信頼関係を築いた上で直接雇用に移行するため、5年、10年と長期的に活躍される方も多く見られます。

| 3分でわかる!失敗しない社員採用「紹介予定派遣」とは?▶ |

■人材派遣

必要な期間だけ、即戦力となる人材を確保できる採用方法です。繁忙期の人員補充や産休・育休の代替要員など、期間限定の人材ニーズに最適です。採用手続きから労務管理まで派遣会社が担当するため、企業の事務負担を抑えながら迅速な人材確保が可能です。

| 人材派遣とは?効果や活用事例をVTuberが分かりやすく解説します!!▶ |

採用におけるコストと緊急度のマトリクス

|

主な採用手法8種を「コストと緊急度」の観点から整理し、マトリクス表にまとめてみました! |

採用の緊急度と必要なスキルレベルによって、最適な採用手法は大きく変わってきます。

時間的な余裕がある場合は、SNSリクルーティングやハローワークでの求人募集が費用対効果の高い選択となります。一方、即戦力が必要な専門職や、人材の早期確保が必須の場合は、初期コストは高くても人材紹介サービスを活用する価値が大きくなります。

自社の状況や優先順位に合わせて、適切な採用手法を選択する参考にしてください。

|

自社の状況や優先順位に合わせた、適切な採用手法を選択することが重要なんですね。 |

テンプスタッフフォーラムの成功事例

では最後に、テンプスタッフフォーラムでの採用事例をご紹介します。

|

テンプスタッフフォーラムさん、どんな事例があったか教えてください! |

[ケース1] 人材紹介を利用して採用できた事例

|

ある企業さまから、ハローワークで応募があっても条件が合わないために書類選考に通らず採用に至らない、というご相談を受けました。 |

|

その企業さまはどのような人材を求めていたのでしょうか? |

|

専門的なスキルを持つ即戦力人材を探していました。ハローワークでは、専門的なスキルを持つ方とのマッチングが難しいため、人材紹介の活用をご提案しました。 実は、専門性の高い求職者の多くは、人材紹介会社を通じた非公開求人を好む傾向にあります。それには、以下のような理由があります。 ・非公開求人の場合は、企業の条件に合う人のみが応募できるため、他の応募者が少なく、採用率が高くなる ・非公開求人は専⾨的スキルを持つ人材に絞り込んだ募集が多いため、⾃分のスキル・経験にマッチした求⼈に出会いやすい ・求職者の経歴にあった極秘プロジェクトや事業戦略プロジェクトなど、やりがいのある仕事に就ける可能性が高く、条件⾯でも公開求人を上回ることが多い また、私たちは非公開求人をご紹介する際、事前にヒアリングした内容をもとに企業さまの魅力を丁寧にPRしています。そのため、求職者は企業さまの事業や職場環境をよく理解した上で、高いモチベーションで応募されることが多いのです。 |

|

それで、その企業さまは求める人材を採用できたのですか? |

|

はい。人材紹介を通じて理想の人材と出会うことができ、採用までの時間も大幅に短縮できたと喜んでいただけました。 |

|

テンプスタッフフォーラムの人材紹介を利用して、企業さまは具体的にどのような効果を感じられたのでしょうか? |

|

企業さまのお声は以下のとおりです。 ・どんな人が応募するのか不安だったが、テンプスタッフフォーラムの担当者が求人票に掲載する条件や期待値、イメージ像を確認してくれたので安心できた ・仕事に対する考え方など、履歴書に載っていない求職者の情報を事前にヒアリングできていたので面接がスムーズだった ・成功報酬型で採用が決まるまで費用がかからないのは大きなメリットだった |

|

人材紹介を活用した企業さまからのお声が、ほかにもあれば教えてください。 |

|

以下のようなお声もありました。 ・求人票を作成する際、第三者目線でアドバイスをもらえたことで自社の魅力や強みを改めて確認できた ・経理部長候補を紹介してもらい入社に至った。その方の前職が同業種だったため販路拡大するなかで担当業務以外の知識を活用でき、さらに新規開拓先を広げるチャンスにつながった |

[ケース2]正社員になってもらう前提で派遣スタッフを導入した事例

|

|

|

他にはどんな事例がありますか? |

|

別の企業さまから、「即戦力人材を募集しているが応募が少ない。以前に採用した人は応募書類での印象と採用後の印象がかけ離れていて、結果的に定着しなかった」というご相談がありました。 | |

|

その企業さまへ、どのようなご提案をされたのですか? |

|

正社員になってもらう前提で派遣スタッフとして就業する「紹介予定派遣」をおすすめしました。 実は、テンプスタッフフォーラムで派遣登録されている方の7割が、直接雇用を希望しているのです。 紹介予定派遣の場合、派遣就業期間にスキルや人柄を確認できますし、求職者も正社員として働きたい職場かどうかを見極められるので、ミスマッチが少ないというメリットがあります。 直接雇用の場合は、この企業さまのように即戦力スキルを持っていても職場に馴染めないケースや、採用してみたら求めていたスキルと違っていたというケースもあります。 紹介予定派遣は、このようなミスマッチのリスクを軽減できるのです。 |

|

企業さまの反応はいかがでしたか? |

|

派遣就業期間中に職種の適性を確認できる点が採用リスクの軽減につながると判断され、紹介予定派遣をご依頼いただきました。 |

|

紹介予定派遣を利用して、正社員採用が決まったのでしょうか? |

|

はい。複数名をご紹介させていただき、採用が決定しました。 |

|

紹介予定派遣を利用して、企業さまはどのような効果を感じられたのでしょうか? |

|

企業さまからは以下のようなお声をいただいています。 ・派遣就業期間中に職種の適性と人柄の両方を見極められたので、直接雇用後も信頼関係を築けて、長く活躍してもらっている ・候補者が会社にフィットする人材かどうかを事前に絞り込んでもらえるので採用までの手間が軽減された |

|

紹介手数料についての意見はありましたか? |

|

「紹介手数料は決して安くないが、採用までの手間や採用リスクなどを考慮すると費用対効果が高い」というお声をいただきました。 |

|

採用サポート体制がよくわかりました。ご回答ありがとうございます!! |

まとめ:採用戦略の必要性と検討のポイント

今回は、人手不足に関する調査データや未来予測をもとに「採用の現状と取り組むべき課題」についてご紹介しました。

今後、人材採用が大きな課題となってくるのは間違いありません。さまざまなデータを見る限り、「今が最も採用しやすい」のが現状で、将来的に採用が簡単になることはないでしょう。

だからこそ、テンプスタッフフォーラムは派遣会社や人材紹介会社としてではなく、これまでの経験をもとに今後どのような採用戦略が必要になってくるのかを「人事課題の専門家」という立場から、しっかりとサポートさせていただきます。

■採用課題に向き合うポイント- 採用現場の現状を知り、未来予測を立てる

- 採用コストの見直しを行う

- 各採用媒体のメリット・デメリットを把握する

- 求める人材を確保するため、自社に合う採用方法を検討する

|

サービスを上手く活用して、採用課題を一緒に解決していきましょう! |